知的財産法: 第8講(補遺)

複製・翻案の意義(著作物の同一性・類似性)

著作権法上の複製・翻案の意義

- ①定義規定

- 複製:

有形的再製(著2条1項15号)

- 翻案:

編曲,変形,脚色,映画化など(著2条1項11号=「二次的著作物」の定義)

- 複製:

- ②判例法上の意義

- ⑴既存の著作物に依拠して

- ⑵

- 複製:

その内容および形式を覚知させるに足りるもの(実質的同一性のあるもの)を再製すること

- 翻案:

その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,具体的表現に修正・増減・変更等を加えて,新たに思想または感情を創作的に表現することにより,これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為

- 複製:

依拠要件とその推認

- 偶然の暗合により同一性・類似性のあるものが再製されたとしても複製・翻案ではない

- ※依拠の推認

- ▼名古屋地判昭62・3・18 判時1256号90頁(「用字苑」事件)

〔漢字とその読み仮名のみを収録した字典の編集著作物としての著作権(複製権)侵害について,〕被告字典はレイアウトにおいて,若干の相違はあるものの,基本的には原告字典のそれを踏襲しているといい得る他,収録語句の選定,配列についても,冒頭から二割弱の部分においては……多少なりとも他の辞典類を参考にして修正を試みた形跡は窺えるものの,それ以降の部分は原告字典と殆ど同一であり,全体としても99パーセント近くの語句が共通であって,いわば「丸写し」に近い書物であると断じざるを得ない。〔※原告字典における「罠」(無断複製発見の目的で故意に編集担当者の氏名を潜ませたり,配列基準に反する順序で語句を並べたりすること)やその他の誤植までもがそのまま踏襲され収録されていることから依拠を認定。〕

- ▼東京地判平6・4・25 判時1509号130頁(「日本の城の基礎知識」事件)

〔原告書籍に収録された「古代の城の図面」(本件図面)8点と被告書籍における城の図面(被告図面)8点とを比較し,〕具体的な構図,内容は微細な点を除けば極めて似ているものであり,しかも,本件図面は学問的知識に基づいて概念的に作成された想像図であるから,被告図面は本件図面と関係なく作成されたものが偶然に本件図面と似たものとはとうてい解することができず,被告図面は,それぞれ,本件図面に依拠して作成されたものと推認することができる。

- ▼東京高判平14・9・6 判時1794号3頁 (どこまでも行こう事件)〔後掲〕

- ▼名古屋地判昭62・3・18 判時1256号90頁(「用字苑」事件)

関連事例

- 最判昭53・9・7 民集32巻6号1145頁(ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件)

- [1] 事実の概要

X(株式会社インターナショナル・ミュージック・パブリッシャーズ=原告・控訴人・上告人)は音楽出版社で,米国人ハリー・ウォーレン(Harry Warren)が作曲し,米国法人レミック・ミュージック(Remick Music Corp.)が1933年に同国で最初に発行して著作権を取得した楽曲 “Boulevard of Broken Dreams”(X楽曲)について,レミック社の代理人ミュージック・パブリッシャーズ(Music Publishers Holding Corp.)との契約に基づき,わが国においてその著作権を有していると主張する者である。Y1(被告・被控訴人・被上告人)は東京の放送局に勤務する傍ら歌謡曲の作詞・作曲も手掛ける者であり,昭和38年(1963年)頃に「ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー(One Rainy Night in Tokyo)」と題する楽曲(Y楽曲)を創作した。Y1は,昭和39年(1964年)Y楽曲の著作権をY2(株式会社日音=被告・被控訴人・被上告人)に譲渡,同曲は1965年に数組の歌手・グループによる競作としてレコードがリリースされた。

- Boulevard of Broken Dreams (excerpt)

- Words: Al Dubin, Music: Harry Warren

- Performed by Diana Krall (1996)

- 雨の夜の東京(One Rainy Night in Tokyo) (excerpt)

- Words & Music: 鈴木道明

- Performed by 和田弘とマヒナスターズ (1965)

ウェブでは両曲の音声を再生できます。

Xは,Y楽曲の歌詞に付された旋律(歌メロ)部分がX楽曲のリフレインを複製・改作したものであり,Xがわが国で有するX楽曲の著作権(改作権)を侵害するとして損害賠償を求めて提訴。

第一審(東京地判昭43・5・13 下民集19巻5=6号257頁)は,XY両作品の個別の旋律にはかなり似通った部分があるとしても全体として対比した場合にY作品には日本歌謡調を示す旋律が挿入されているなどとして同一性を否定し,請求棄却。原審(東京高判昭49・12・24 判タ319号176頁)は,「〔旧著作権法=明治32年法律39号=上の〕著作権(改作権)の侵害は、……侵害者が著作物の存在、内容を知つていることを要件とする〔ことから,〕既存の著作物と偶然に内容が一致しまたは類似するものを作成しても、既存の著作物の存在、内容を知らず独自に作成した場合は、これを知らなかつたことに過失があるかどうかを問題にするまでもなく、著作権(改作権)の侵害にならない」とした上で,Y楽曲が作曲された当時X楽曲がわが国においてさほど有名ではなく,Yがこれに接したと推認することはできないし,YがX楽曲を知らなければY楽曲を作成できないとも認められないとして控訴棄却。Xが上告。

なお本件提訴を受けてYらがXおよびX代表者を被告として提起した著作権不存在確認等請求事件も本件と併合して審理されたが,第一審・控訴審を通じて請求が棄却されている。

- Boulevard of Broken Dreams (excerpt)

- [2] 判旨

上告棄却

〔旧著作権法〕にいう著作物の複製とは、既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製することをいうと解すべきであるから、既存の著作物と同一性のある作品が作成されても、それが既存の著作物に依拠して再製されたものでないときは、その複製をしたことにはあたらず、著作権侵害の問題を生ずる余地はないところ、既存の著作物に接する機会がなく、従つて、その存在、内容を知らなかつた者は、これを知らなかつたことにつき過失があると否とにかかわらず、既存の著作物に依拠した作品を再製するに由ないものであるから、既存の著作物と同一性のある作品を作成しても、これにより著作権侵害の責に任じなければならないものではない。

- [1] 事実の概要

- 東京高判平14・9・6 判時1794号3頁 (どこまでも行こう事件)

- [1] 事実の概要

- どこまでも行こう (excerpt)

- Words & Music: 小林亜星

- Performed by 山崎唯 (1966)

- 記念樹 (excerpt)

- Words: 天野滋, Music: 服部克久

- Performed by あっぱれ学園生徒一同 (1992)

ウェブでは両曲の音声を再生できます。

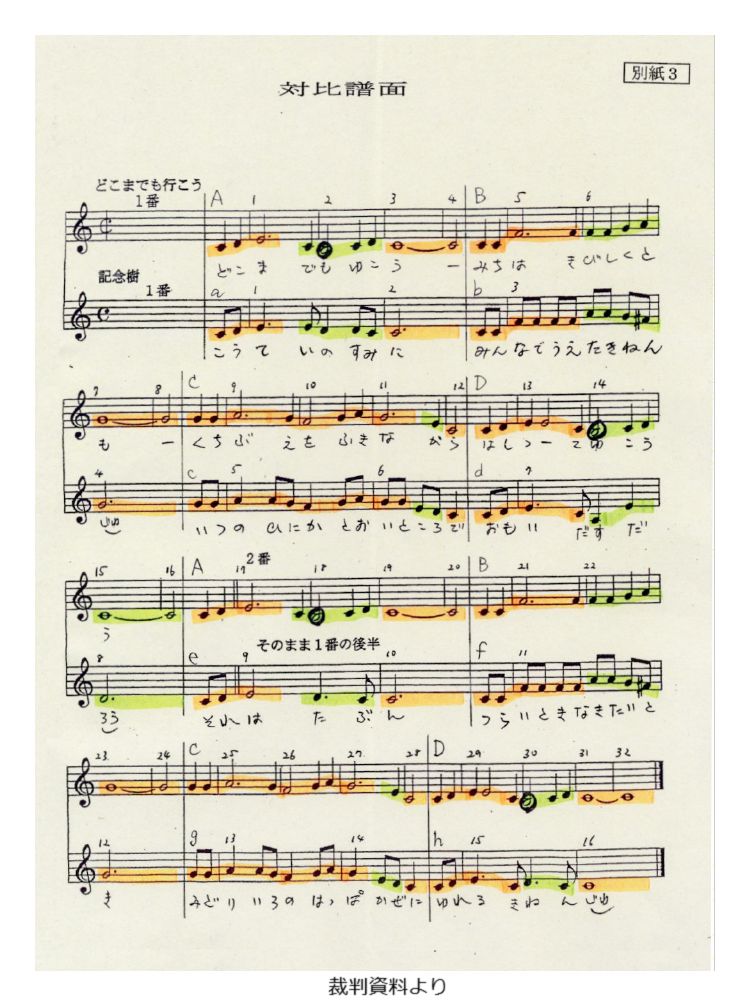

X1(甲事件=平10年(ワ)第17119号=原告[反訴被告]・控訴人)は,昭和41年(1966年)に「どこまでも行こう」と題する楽曲(甲曲)を大手タイヤ・メーカーのコマーシャル曲として作詞・作曲,X2(有限会社金井音楽出版=乙事件=同(ワ)第21285号=原告・控訴人)は同楽曲の著作権者である。Y(甲乙事件被告[甲事件反訴原告]・被控訴人)は,平成4年(1992年)「記念樹」と題する楽曲(乙曲)を作曲,同楽曲はテレビ番組のエンディング・テーマ曲に用いられ,CD にも収録され公表された。

Xらは,乙曲が甲曲の複製であると主張し,X1についてその氏名表示権および同一性保持権の侵害に対する1億円余の(甲事件),X2について複製権侵害に対する321万円余の(乙事件)各損害賠償を請求して提訴。他方Yは乙曲の著作者人格権が自身にあることの確認を求めて甲事件について反訴を提起した。

第一審(東京地判平12・2・18 判時1709号92頁)は,両楽曲のメロディー(およびそれに含まれるフレーズ)・和声・拍子を比較した上で両楽曲に同一性はないとしてXらの請求を棄却し,Yの甲事件反訴請求を認容。Xらが控訴(控訴審においてXらは編曲権侵害の主張を追加,複製権侵害の主張を撤回するなどした)。

- どこまでも行こう (excerpt)

- [2] 判旨

原判決変更(Xらの請求を一部認容)

Ⅰ 〔「翻案」に関する最高裁判例に準ずれば,著作権法上〕「編曲」とは、既存の著作物である楽曲(以下「原曲」という。)に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、これに接する者が原曲の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物である楽曲を創作する行為をいうものと解するのが相当である。……一般用語ないし音楽用語としての「編曲」が著作権法上の「編曲」と必ずしも一致するものとはいえない。

Ⅱ 甲曲と乙曲の表現上の本質的な特徴の同一性を検討する上で、まず考慮されるべき甲曲の楽曲としての表現上の本質的な特徴は、主として、その簡素で親しみやすい旋律にあるというべきであり、しかも、旋律を検討するに際しても、1フレーズ程度の音型を部分的、断片的に取り上げるのではなく、……起承転結の組立てというその全体的な構成にこそ主眼が置かれるべきである。……乙曲は、その一部に甲曲にはない新たな創作的な表現を含むものではあるが、旋律の相当部分は実質的に同一といい得るものである上、旋律全体の組立てに係る構成においても酷似しており、旋律の相違部分や和声その他の諸要素を総合的に検討しても、甲曲の表現上の本質的な特徴の同一性を維持しているものであって、乙曲に接する者が甲曲の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできるものというべきである。

Ⅲ 甲曲は、……公表された当時にコマーシャルソングとして広範な層の国民に絶大な人気を博したばかりでなく、その後も、長く歌い継がれる大衆歌謡ないし唱歌としての地位を確立し、昭和40年代から乙曲の作曲された当時(平成4年)にかけての時代を我が国で生活した大多数の者によく知られた著名な楽曲であることが認められ、〔認定事実〕からも、Y自身、これと別異の認識を有していたわけではないことがうかがわれる。……そして、何より、甲曲と乙曲の旋律の上記のような顕著な類似性、とりわけ、全128音中92音(約72%)で両曲は同じ高さの音が使われているという他に類例を見ない高い一致率〔等に見られる〕顕著な類似性が、偶然の一致によって生じたものと考えることは著しく不自然かつ不合理といわざるを得〔ず,〕このような両者の旋律の類似性は、甲曲に後れる乙曲の依拠性を強く推認させるものといわざるを得ない。

- [1] 事実の概要